⏱️ Tempo de lectura estimado: 4 min

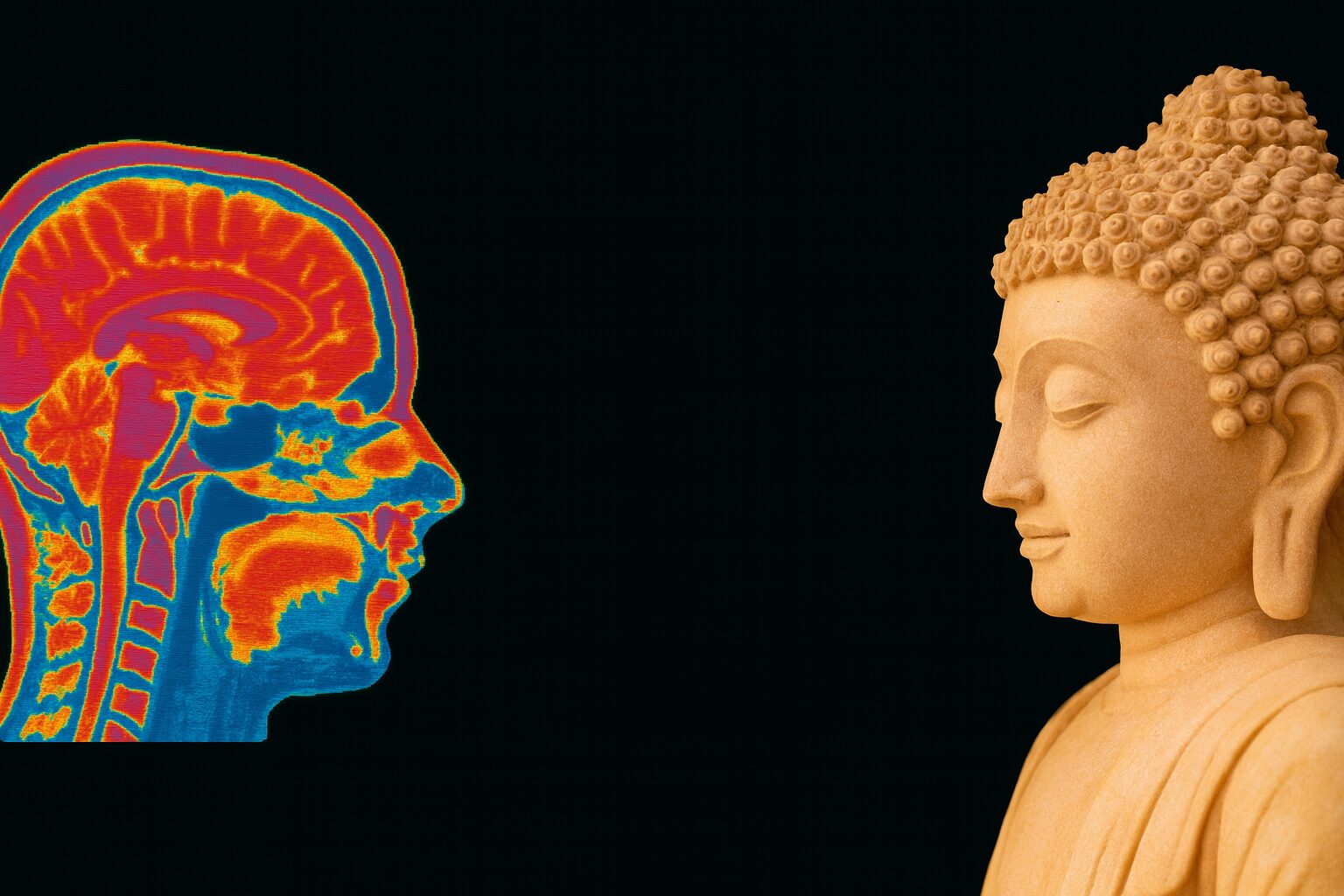

Durante séculos, A práctica do budismo zen Soto baseouse na experiencia directa, sen necesidade de validacións externas. Pero nas últimas décadas, un nuevo puente ha comenzado a tejerse entre esta tradición milenaria y las investigaciones de la neurociencia contemporánea. Este diálogo no busca traducir el zen a un lenguaje exclusivamente científico, sino abrir una vía de reconocimiento mutuo: la ciencia descubre en la meditación lo que los antiguos maestros zen ya habían experimentado, y el budismo encuentra nuevas formas de transmitir su mensaje a una sociedad cada vez más guiada por datos empíricos.

El budismo Soto Zen ha insistido siempre en la inseparabilidad del cuerpo y la mente, en la importancia de la atención plena, de sentarse sin objeto (shikantaza) y del cultivo de una percepción íntima de la realidad. Estas prácticas no son técnicas de relajación, ni simples formas de bienestar psicológico: son caminos hacia la transformación profunda del ser. Porén, en la medida en que más personas se acercan al zen desde contextos laicos y académicos, resulta útil ver cómo ciertas investigaciones contemporáneas corroboran algunos de los efectos descritos por quienes han practicado durante décadas.

Los estudios sobre personas que han practicado meditación intensamente durante años, entre ellos practicantes de budismo tibetano, Theravada o Soto Zen, muestran cambios neuroanatómicos significativos. Mediante técnicas como la resonancia magnética funcional (fMRI) o la imagen por tensor de difusión (DTI), se ha detectado un engrosamiento en regiones como la corteza prefrontal dorsolateral (relacionada con funciones ejecutivas como la atención y la autorregulación), la ínsula (asociada con la conciencia corporal y emocional) y el hipocampo (clave en la regulación del estrés). En meditadores expertos, también se observa una disminución del volumen de la amígdala, una estructura implicada en la respuesta al miedo y al estrés. Esta modificación parece coherente con una actitud más ecuánime y menos reactiva ante las dificultades de la vida, algo que forma parte del desarrollo de la mente despierta en la práctica zen.

Es importante recordar que el valor de la meditación no reside en su impacto medible en el cerebro. El riesgo de reducir la experiencia meditativa a un conjunto de indicadores biológicos puede llevar a una comprensión superficial de lo que significa realmente sentarse en silencio y observar. La práctica no apunta solo a cambiar patrones neuronales, sino a transformar la relación con el sufrimiento, con el ego, con la vida y con la muerte.

La ciencia puede observar efectos, pero el sentido profundo de la práctica surge de la vivencia misma, do zazen sin expectativas. Por iso, desde la perspectiva del budismo Soto Zen, es esencial que el diálogo con la neurociencia se mantenga abierto, pero sin que la validación externa sustituya a la confianza en la vía.

En los últimos veinte años, el campo conocido como «neurociencia contemplativa» ha crecido de forma exponencial. Instituciones como el Center for Healthy Minds (en la Universidad de Wisconsin-Madison), el Mind and Life Institute o el laboratorio de Richard Davidson han liderado investigaciones que relacionan la práctica de la meditación con mejoras en la resiliencia emocional, Compaixón, la concentración y la salud general del sistema nervioso.

Lo interesante es que muchas de estas mejoras no surgen solo tras largos retiros o décadas de práctica, sino que pueden comenzar a observarse en pocas semanas, especialmente en aspectos como la reducción de la reactividad emocional o el aumento de la atención sostenida. Esto sugiere que, incluso en etapas iniciales, la práctica puede ofrecer beneficios tangibles.

Uno de los hallazgos más reveladores es cómo cambia la actividad cerebral cuando la persona medita con atención plena. En zazen la mente aprende a regresar una y otra vez al momento presente sin aferrarse ni rechazar. Esto se traduce, en términos neurológicos, en una disminución de la actividad de la red por defecto (default mode network), responsable de la rumiación, la proyección en el futuro y la narrativa del yo. Menos ruido mental no significa un estado vacío o insípido: significa una conciencia más viva, abierta, receptiva. Un espacio donde el pensamiento se expresa dentro del no-pensamiento.

Lo que estamos presenciando es más que una coincidencia entre sabiduría antigua y conocimiento moderno. Es un punto de encuentro que puede enriquecer a ambas tradiciones: el budismo aporta una visión integral de la mente-corazón, forjada en siglos de experiencia directa, mientras que la ciencia ofrece herramientas para explorar cómo esos estados de conciencia se manifiestan físicamente y cómo pueden integrarse en contextos educativos, terapéuticos y sociales.

Para la Comunidad Soto Zen Camino Medio (CSZCM), este diálogo con la ciencia no implica renunciar a la esencia del camino espiritual. Pola contra, puede fortalecer la confianza de quienes se acercan por primera vez, ofrecer nuevas vías de transmisión y mostrar que la práctica del zen, además de ser una vía de liberación, también es un regalo para la salud, la mente y el corazón del mundo contemporáneo.